2023年10月28日、「図解ポケット 生前贈与がよくわかる本」が発売されました。

この本を書くときに考えたことを語ってみます。

ブログ→メルマガ→本

独立する前、わたしは人前で話すことはほとんど経験がありませんでした。

伝えられることはあったとしても、勤務していましたし当時はそんな気にもならず。

今は勤務していても名前を出さずにこっそり発信することもできますが、それができたとしてもじぶんを出すのは苦手でした。

その後、独立してから、人前で話すことを始めました。

独立当初は呼んでいただき講演、その後はブログなどの発信、自主開催セミナーなどを通じて少しずつじぶんの考えを語り始めました。

そうした経験から、じぶんの考え方が誰かの役に立つこともあるということに気づきました。

その後、毎日発信を続けて現在に至ります。

そんな中、2023年5月の終わりに生前贈与の本の執筆のお話をいただきました。

6月から執筆を続けて、9月は執筆時間多めの生活に。

10月の2週目までチェックを何度もやり、ようやく発売までこぎつけました。

「図解ポケット 生前贈与がよくわかる本」がそれです。

「図解ポケット 生前贈与がよくわかる本」

本書は生前贈与をテーマに、相続、家族、人生のことをちょっとずつ考えてみようという趣旨の本です。

相続対策として取り上げられることの多い生前贈与。

でも、そもそも贈与ってなんだっけ?というところから話しはじめています。

一般の方には馴染みのないキーワードですから。

ただ、人生を考えたときに、贈与は知っておいていいことです。

本の目次構成

相続対策で生前贈与で得するとはよくいわれます。

確かにそういう効果もあるのですが、実は贈与のキホンがわかっていないと損するケースもあるよ、という事例を第1章でお伝えしています。

その1章の事例を踏まえて、

これだけは知っておいていただきたいという内容に絞って、

- 2章 贈与税

- 3章 相続

- 4章 相続対策

という3つの視点からお伝えしています。全4章の構成です。

第1章 贈与で得するヒト・損するヒト

1-1 [生前贈与」が必要とされる理由

1-2 「生前贈与」でトクする相続になる理由

1-3 「あげる」「もらう」がないと損する

1-4 あげる人が「認知症」・もらう人の「名義預金」で損する

1-5 贈与契約書をつくっていないと損する

1-6 贈与で節税ばかりを考えると損する

第2章 知ってトクする!贈与税のルール

2-1 贈与税は誰が払う?

2-2 知ってトクする! 贈与税の非課税枠

2-3 生活費・教育費などは「そもそも非課税」

2-4 「20歳の孫より17歳の孫が贈与税を多く払う」の謎

2-5 選ばれし者だけが使える贈与税の計算方法

2-6 妻に自宅をプレゼントしたほうがいい?

2-7 子どもにマイホームのお金をあげるならお金に色がつく

2-8 教育資金をまとめてあげる場合の3つのデメリット

2-9 結婚や子育てのお金をまとめてあげると特例で非課税。でもその都度わたせば…

2-10 不動産を贈与するとデメリットもある

2-11 「もらったつもりがないのに贈与税」にご注意!!

2-12 贈与税の時効は何年?

2-13 「贈与契約書」をつくるべし

2-14 贈与税の申告は無料の「確定申告書等作成コーナー」でおトク

第3章 贈与する前にココだけ押さえたい!相続のルール

3-1 贈与と相続は何が違う?

3-2 相続人になれるのは誰?

3-3 財産をどうやってわけるか。真っ先にやっておきたいこと

3-4 相続後に迫るタイムリミット キーワードは「3・4・10」

3-5 「遺言書があれば大丈夫」…とは言いきれない理由

3-6 遺言書をつくるなら知っておきたい! 「遺留分」のこと

3-7 特定の人にあげすぎると相続で精算することになる

3-8 亡くなったら贈与? 「死因贈与」とは

3-9 「相続があったら相続税がかかる」のカン違い

3-10 切り離せない! 贈与税と相続税

3-11 いくら財産があったら相続税がかかる?

3-12 相続税はどうやって計算する?

3-13 「養子縁組で節税」はやらなくてもいい その前に考えておきたいこと

3-14 「お母さんがぜんぶ相続すればいい」で損をする

3-15 自宅の評価がわずか2割になる理由

3-16 孫の相続税が割増しになるなんて

3-17 贈与がなかったことになる?

3-18 2つの非課税枠(年間110万円)は似て非なるもの

3-19 生命保険は相続と相性がいい

3-20 お墓や仏壇が必要なら生前に現金で買うべし

3-21 相続登記は義務になる

3-22 「家に名前を入れないと住みにくい」の解決策

第4章 これだけは知っておきたい!相続対策のキホン

4-1 相続対策が必要となる理由

4-2 生前贈与でトクする相続

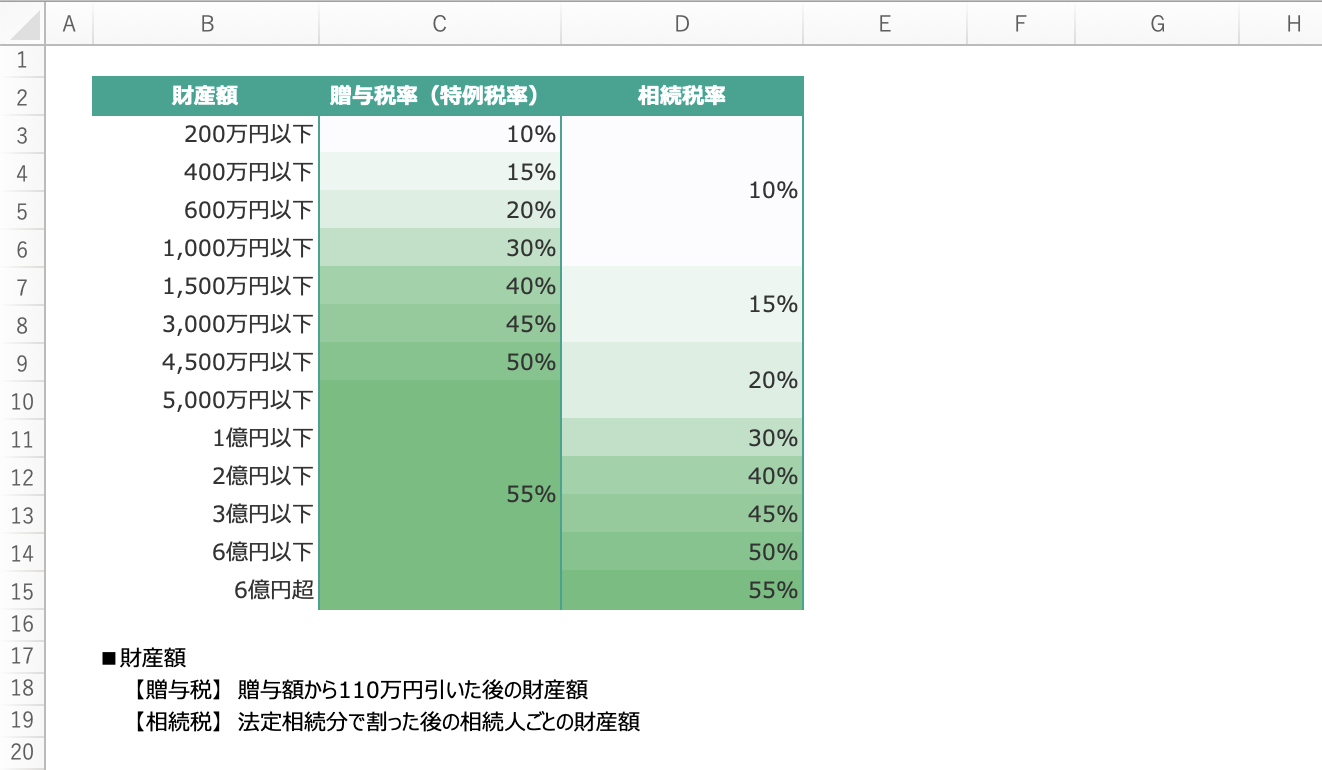

4-3 贈与税は高い、けど安い?

4-4 高い贈与税を払う理由。その答えは「高速道路」にある

4-5 孫に贈与すると相続税の節税になる。ただデメリットも…。

4-6 贈与する前に必ずやっておきたいこと

4-7 自分のためのお金を確保する

4-8 贈与×保険金で相続対策

4-9 不動産の共有で損をする

4-10 2024年からどっちを選べばオトク?

4-11 贈与は生前に想いを届けるためのツール

税理士向けの本ではなく、一般の方に向けた1冊。

一般の方にとって「いらないかな」と思ったことは書いていません。

いっぽうで、生前贈与がテーマの本ですが、「財産をわたす」という視点でも「贈与」と「相続」はセットになるため、一見すると関係なさそうな相続のキホンにも触れています。

いかにして敷居を下げるかの戦い

今回の本のお話をいただいたときに「書いてみよう」と思ったのは、一般の方向けだったからです。

これまでの発信でも意識していたことでした。カタイ言葉を取り除いてどうやって伝えるか。

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」「特別受益」などはルールの名前であるため、そのまま使っていますが、それ以外は法律用語はなるべく使わないようにしました。

- 贈与者→財産をあげる人

- 受贈者→財産をもらう人

- 遺産分割協議→話し合い

- 代襲相続→子どもがいなければ孫が相続

- 被相続人→亡くなった人

- 税法→税金のルール

など。左にあるような専門用語を本の中では、右のように言い換えています。少しでも馴染みのある言葉に。

法律の条文などは1つも載せていません。

あとはイラスト案、イメージ図も多めに。これが想定より時間がかかった理由にもなりましたが。

ひとくちにわかりやすくといってもカンタンではなく、やはり戦いでした。

ということで、「贈与ってなに?」という方にも手にとっていただけるとうれしいです。

11月3日までキャンペーンもやっています。

新刊「図解ポケット 生前贈与がよくわかる本」キャンペーンのお知らせ

相続のことが不安だから考えてみたいという方、贈与に興味があるという方のヒントにしていただければ。

贈与を手放しですすめるわけではなく、いらないことはいらないと言っていますけどね。

税理士の方にとってこの本で語っていることは知っていることが多いかもしれませんが、何かしら気づきになることがあれば、これまたうれしいです。

【編集後記】

昨日は午後からセミナー開催。セミナー後に収録した動画を見たら途中で切れてしまっていて、途中から収録し直しました。動画参加の方には編集して送ります。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

MacBook Airをミラーリングでディスプレイに

PRESS BUTTER SAND