会社の手続きに登記簿謄本や印鑑証明書が必要なケースがあります。

ネットで請求することもできますが、ネットには使いやすさが欠かせません。手間がかかれば効果は半減します。

会社の取引には、何かと書類が必要

いろんな手続きをするとき、証明書を求められることが多いです。

個人の場合には、相続税の申告書に遺産分割協議書の実印の証明として、印鑑証明書を添付することになっています。

個人の印鑑証明書は、市区町村など役所でとることができます。マイナンバーカードがあれば、コンビニでもとれます。

一方で会社の場合、何かと証明書を求められることが多いです。

融資を受けるとき、銀行口座をつくるときなど、会社の登記簿謄本や印鑑証明書の原本提出を求められることがあります。

となると、会社を経営していれば、証明書が必要な場面はそれなりに出てきます。

会社の印鑑証明書をネット取るのは大変

会社の登記簿謄本や印鑑証明書は法務局でとります。

ただ、「登記ねっと」というサイトからならネットで請求することもできます。

ただ、会社の登記簿謄本に比べて、印鑑証明書については、けっこう敷居が高いよなぁという印象です。

登記簿謄本はネットで申請できる

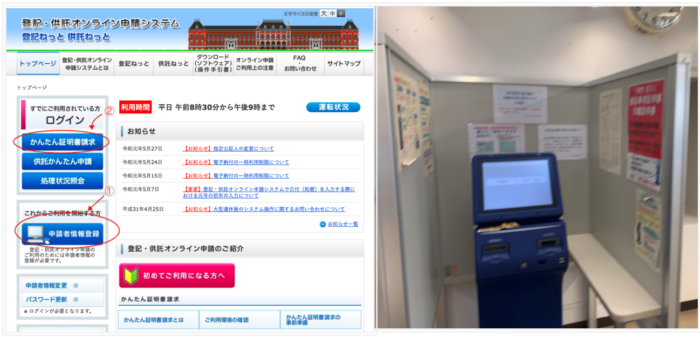

会社の登記簿謄本は、「登記ねっと」のサイトで①から申請者情報を登録した後に②の「かんたん証明書請求」で会社名を検索、指定して請求することができます。

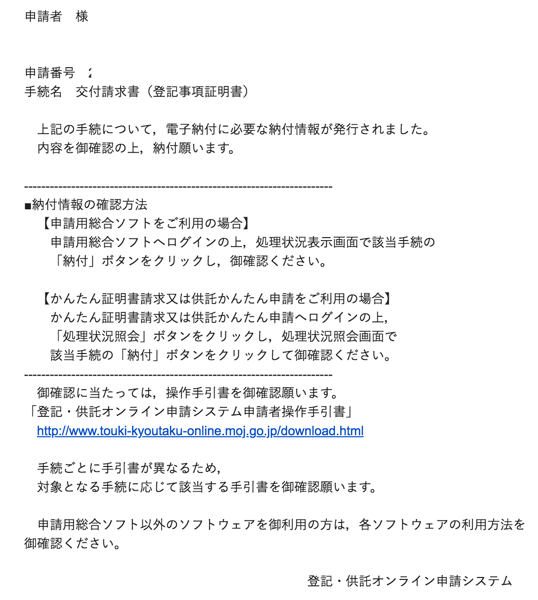

しばらくすると、準備完了の案内と納付情報のメールが届くので、決済すると後日、原本が郵送で届くという流れです。

こちらは比較的スムーズです。登記簿謄本が原本で必要な場合は利用したいところです。

原本でなくてもよければ、別の方法があります。

窓口で請求・交付だと600円、オンライン請求・送付なら500円なので、ネットの方がいいかなという印象です。

印鑑証明書はネットで取るの敷居が高い

一方で、印鑑証明書のネットからの申請もできることはできるものの、こちらは少々敷居が高い。

そう感じたのは、こんな理由からです。

- 申請総合ソフトをPCにインストールする必要あり

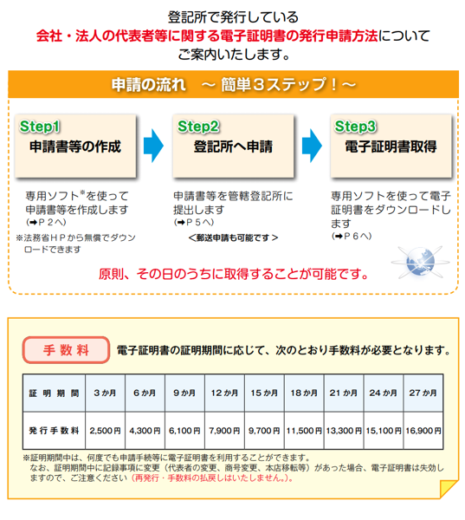

- 電子証明書は証明期間に応じて料金がかかる

- ネットで申請できるようになるために、一度は法務局に行かないといけない

こちらは、法務局のリーフレットですが、こんな感じで電子証明書をとるまでの道のりは、e-taxの利用に比べるとかなり険しいです。

STEP1はクリアできても、STEP2で「ゲッ!」となります。

いつも使うならまだしも、ワンポイントでしか使わないとなると余計に…。

印鑑証明書の書面請求は450円、ネット請求・送付で410円です。

仮に電子証明書を利用するにしても、手続きのために一度は法務局に行く必要があります。

法務局の支局で待ち時間なしで印鑑証明書をとれた話

結局、法務局で請求することに。

お客様の訪問の帰りに寄ったのが、近くにある名古屋法務局の支局。

窓口は、時間がかかるし、

書くのも大変。

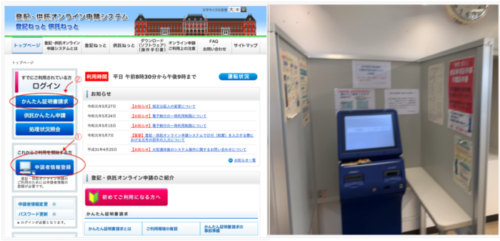

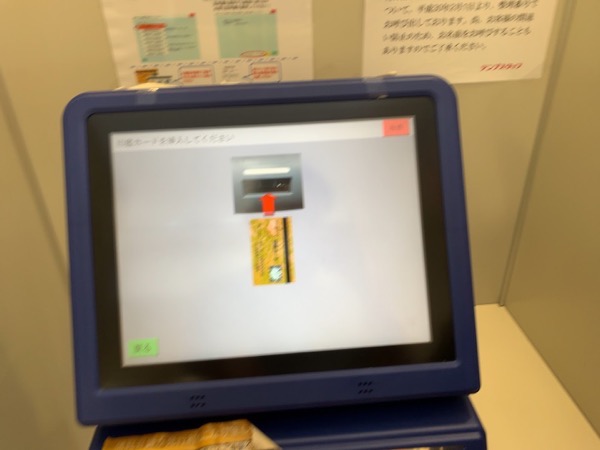

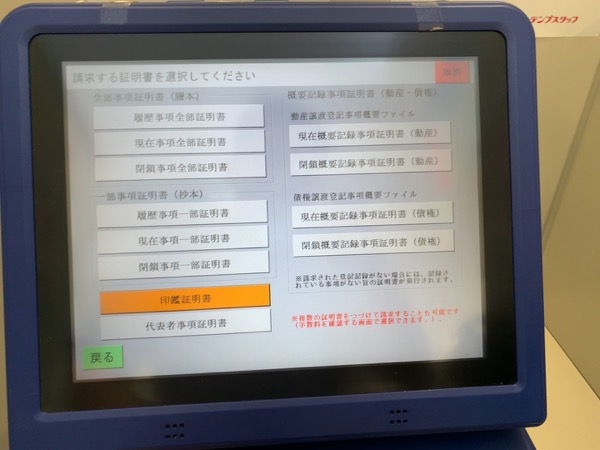

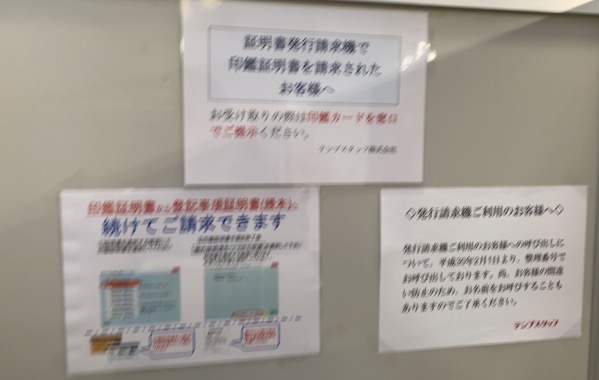

そんなイメージでいたのですが、法人(会社)の印鑑カードがあれば、ATMみたいなの(発行請求機という名前らしい)を使って、登記簿謄本や印鑑証明書をとるまではざっと1分ってところです。

印鑑カードを入れて、請求する証明書で印鑑証明書をタッチ、

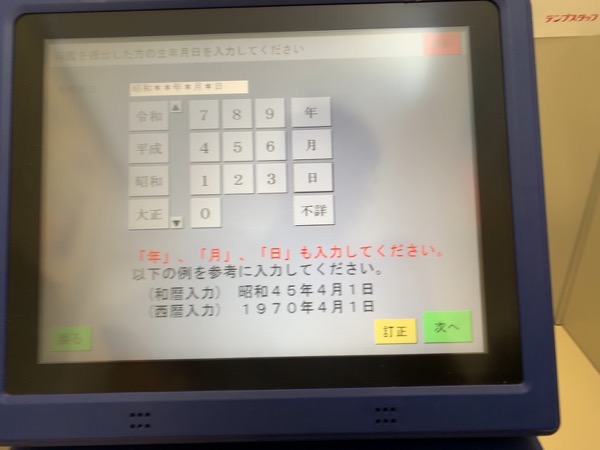

会社名を入力し、提出者の生年月日を入力すれば、

引換券のような紙が発券されます。

それを窓口に持っていくと印鑑証明書がすでにスタンバイされた状態。全然、待つ必要もありませんでした。(混んでたらちょっと待つのかもしれませんが。)

印鑑証明書と連続して、登記簿謄本を請求することもできます。

私は、銀行の窓口で待つのが苦手で、窓口には行かないのですが、それもネットでほとんどのことができるからです。

ただ、この印鑑証明書の請求をネットでやるのは、少々敷居が高いかなと感じています。

できれば、ネットで請求したいところでしたが、手続きで法務局に一度行かないといけない、電子証明書が期間付き有料といったところで、ネット請求はあきらめました。

結果的にこっちの方がずいぶんと手続きがカンタンで待つ必要もなかったわけで、逆行する感じで「うーん」と言ったところではあるのですが。

「ネットでできる」というのは大きなメリットです。でも、使いにくければ、ネットでやることの意味は、半減しちゃいます。(半減以下かも)

ということで、もう少し使いやすくなるのを期待します。

会社の証明書を取るときには、どちらを選ぶにしても一例として参考にしていただければ。

【編集後記】

昨日は、相続税の申告業務を進めました。Apple Watchでマップアプリを使うと、自宅までの帰路や、どっちに行けばいいかを振動で教えてくれるのが最近のお気に入りです。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

モバイルSuica払い戻しと再契約