相続を迎えそうなタイミングで、相続対策をやっておきたいと考えることもあるでしょう。

その場合、どんな贈与の選択肢が考えられるか?

相続税の節税という視点から3つあげてみました。

孫に贈与する

通常、贈与をすれば、財産はもらったヒトのものです。その贈与がたとえ相続の1日前に契約したとしても、です。

ところが、相続税の計算ではちょっと違う考えがあります。

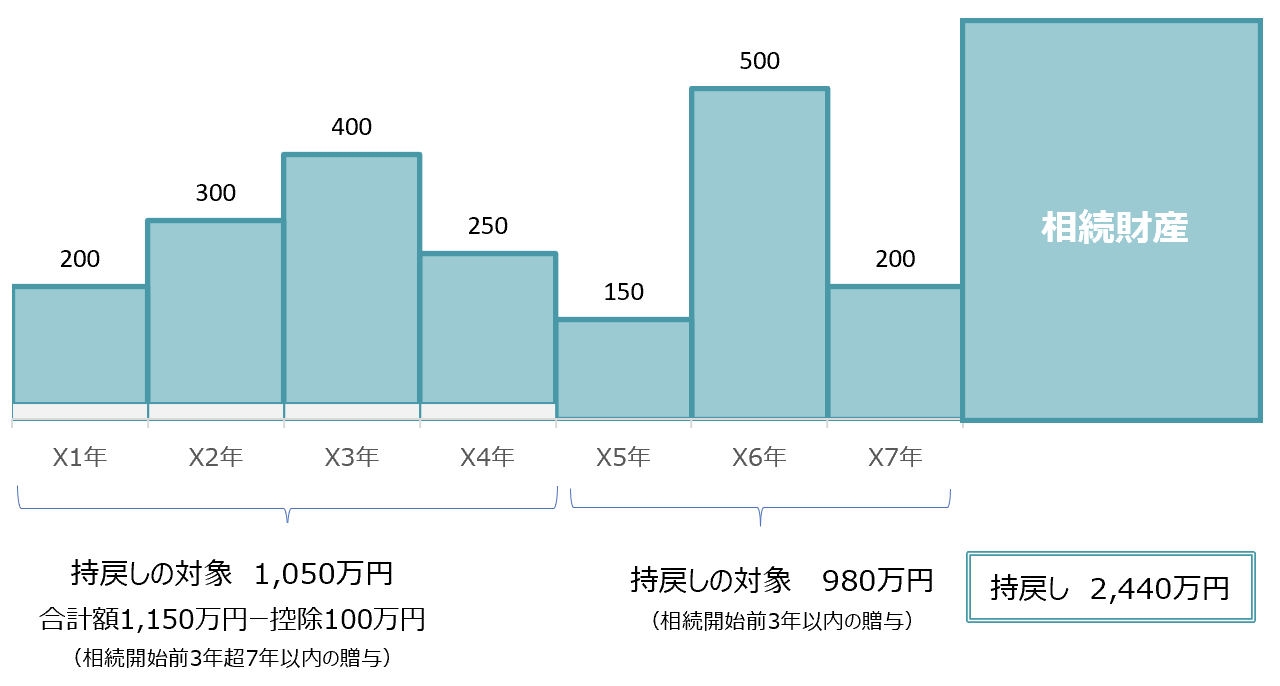

相続があった日から7年以内に贈与でわたした財産があれば、その財産額は相続税の計算をするときに、相続財産に上乗せして、相続税の計算をするのです。(4〜7年以内の贈与財産については合計額-100万円が持ち戻しの対象)

「持戻し」といわれるルールです。(緑の部分が持ち戻しの対象)

ただし、これは財産を相続または遺言のどちらかで引き継ぐことになった場合に限ってのルールです。

裏を返せば、相続でも遺言でも財産を引き継ぐ予定のないヒトは、「持戻し」は関係ないのです。

すると、相続人でない孫はどうか?

相続人でもないから、相続で財産を引き継ぐことはありませんし、遺言でも財産を受け取る予定がないなら、「持戻し」はないということです。

生前贈与で孫にお金を贈与した場合、そのお金は110万円以下なら贈与税はかかりませんし、110万円を超えて贈与税がかかるとしても、相続税の計算対象にはならず、贈与税を払えばおしまいです。

相続税率が40%の場合、贈与税の負担がそれより低ければ、相続と贈与を合わせての節税になります。

仮に500万円を贈与しても48.5万円の贈与税、負担率は10%。でも、何もしないで相続を迎えれば、40%の税率で相続税がかかります。

相続の直前であっても、孫にわたすというのは、選択肢の1つになるでしょう。

相続時精算課税で110万円贈与

前述したように、相続日から7年以内に贈与した財産は、相続税の計算で相続財産に上乗せして計算するというはなしでした。

ただ、これは暦年贈与のはなし。

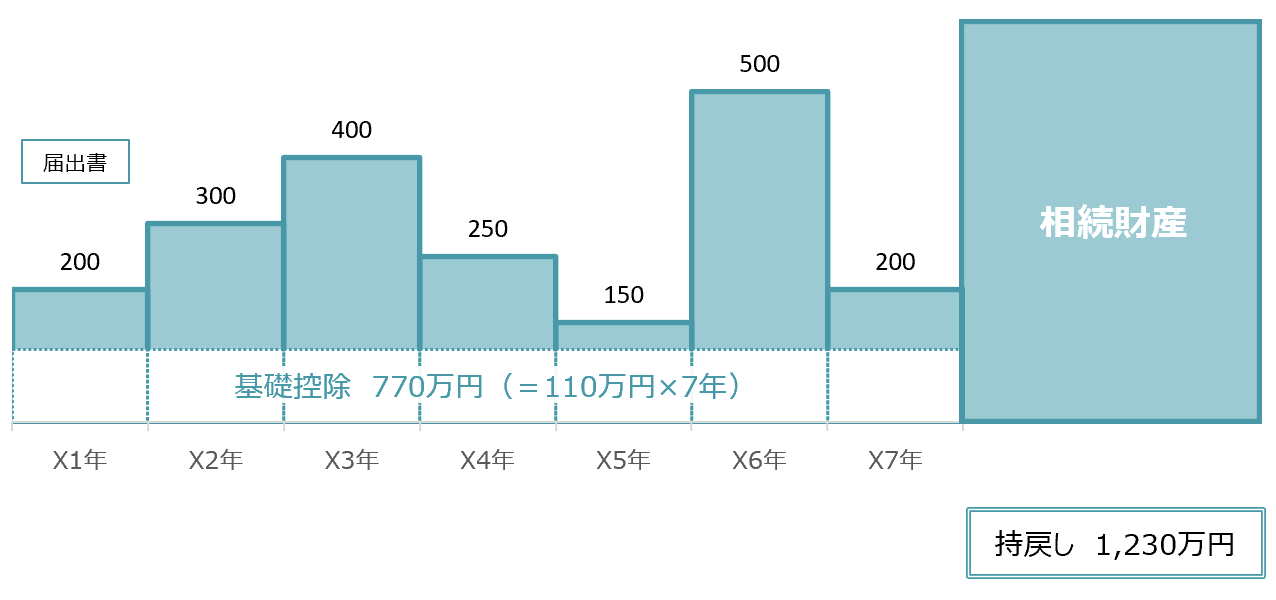

これとは別に「相続時精算課税」という贈与税の計算方法があります

この相続時精算課税の場合、持戻しの対象は7年以内どころか、100年前の贈与でも「持戻し」の対象になります。

ところが、「相続時精算課税」を選んでいる場合、毎年110万円までの金額は、「持戻し」の対象にならないのです。

ここで相続時精算課税を利用できるのは、1月1日時点で18歳以上の子ども、または孫。

110万円贈与すると、子ども、孫で1人ずつだと220万円(=110万円×2人)ですが、10人いたとすれば1100万円(=110万円×10人)。それなりの金額になります。

直前だとしても、相続時精算課税を選んで贈与をするというのも、選択肢の1つになるでしょう。

なお、はじめて相続時精算課税を選ぶ場合には、通常は贈与税の申告期限までに税務署へ届出書の提出が必要になりますが、相続の年であれば、相続税の申告期限とどちらか早い日までに届出書を税務署に出すことになっています。

相続年に相続時精算課税をはじめて利用する場合は、次のどちらか早い日までに「相続時精算課税届出書」を税務署に出す。

・贈与税の確定申告期限(翌年3月15日)

・相続税の申告期限(相続日から10ヶ月以内)

ちなみに相続時精算課税の計算では、特別控除額が累計で2500万円あるのですが、この特別控除額はいくら利用していたとしても、相続税の計算では、「持戻し」の対象になります。

特別控除2500万円は贈与税の控除ではあるのですが、相続税の控除ではないという点に注意しましょう。

一時払いの終身保険に加入

亡くなる方を被保険者とした生命保険に入っていない場合には、一時払いの終身保険への加入を検討してみるのも手です。

一時払いの終身保険とは、保険料を毎月支払うのではなく、全額を一気に払うという契約です。

すでに高齢になっている場合、亡くなる確率が高くなっていることから、通常の終身保険には加入できないのですが、500万円の保険料を払って、500万円の保険金を受け取るという一時払いの終身保険には加入できる場合があるのです。

というと、そんな保険に入って何の得があるのか?と思われるかもしれません。

メリットは、生命保険の非課税枠です。

非課税枠は500万円×法定相続人の数。

預金で1000万円をもっていれば、額面に相続税がかかりますが、一時払いの終身保険に加入して1000万円の保険料を払えば、相続があれば生命保険金として相続人が受け取ることになります。

受取人が相続人なら非課税枠が利用できるので、相続人が2人だとすると、非課税枠は1000万円。

保険金を相続人が500万円ずつ受け取っても、相続税はかからないことになります。

生命保険会社にもよりますが、無告知といって意思の診断や告知なしで90歳まで加入できるような保険もありますので、余裕資金の範囲内で検討してみてもいいでしょうね。

_________

ということで、相続の直前にできる対策を3つ挙げてみました。

できる対策は他にもありますが、まずは3つ押さえておきましょう。

【編集後記】

昨日はオフ。

雨だったこともあり、自宅多めで。

夕方に買い物で外出して、

夜は妻のリクエストでラーメンを。

なかなか当たりはないのですが、

今回のお店は当たりで、また行こうかと。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

つかさや