財産をどう分けるかは税理士が決めるわけではありません。

ただ、税理士として伝えておいたほうがいいことは、お伝えしています。

知っておいたほうがいいこともあり、まとめてみました。

相続後に財産をどうわける?

財産をどう分けるか?

遺言書があれば、その遺言書に書かれた内容をもとに財産分けをします。

でも、遺言書がなければ、残された相続人同士で話し合いをすることになります。

遺言書が書かれていれば、銀行の相続手続きや登記などの手続きも遺言書をもとに行うのでスムーズです。

いっぽうで、遺言書がない場合の相続手続きは、キホンは財産分けが決まることが前提。

相続対策の1つである財産分け。

いかにもめないようにするかが、大事です。

で、誰が財産分けを決めるのか?

相続人同士が納得し合って決めることが前提です。

ただ、「司法書士と税理士が決めてきた」といった声を耳にすることもあります。

どういうことなのでしょうか?

「兄と税理士とで決められていた」

以前に相続人のおひとりから、セカンドオピニオンとしてご相談いただいたことがあります。

そのときにおっしゃっていたのが、見出しのひとこと。

でも、大前提、財産分けは税理士が決めるものではありません。

ですから、そう聞いても、額面どおりに受け取るのがいいかどうか。

相続の場面では、相続人のひとりが税理士に相談している状況も多いですし、兄弟で立場も違い、片方の意見しか伺っていないからです。

ただ、財産の中身を伺ってみて、兄の財産に比べて、弟の財産は亡くなった方が経営していた会社への債権など、お金になりにくいものばかりだとすると?

これでは、相談いただいた方がおっしゃるのも、一定の理解ができると考えます。

それでも。

財産分けを税理士が決めていたかどうかは、なんとも言えません。

兄の言い方次第のところもありますので。

ここで知っておいていただきたいのは、税理士が財産分けを決めることはない、ということです。

どの立場で決めているの?ということにもなるでしょうし。

ただ、おすすめすること、おすすめしないことを税理士が告げることはありえます。

この際、おすすめしないことを書いておこう

わたし自身も税理士ですが、相続税申告の仕事をするときに、財産分けをわたしが決めることはありません。

でもおすすめすること、しないことはお伝えしています。

たとえば、こんなはなしです。

「小規模宅地等の特例」を使える

「小規模宅地等の特例」は、要件をクリアしていたら、自宅の土地の評価額が330㎡まで20%になる特例。それ以外にも用途に応じて、特例を利用できるケースがあります。

| 特例の対象になる土地 | 利用目的 | 限度面積 | 減額割合 |

|---|---|---|---|

| 特定居住用宅地等 | 亡くなった方が住んでいた自宅の建っている土地 | 330㎡限度 | 80% |

| 特定事業用宅地等 | 個人事業で利用する建物が建っている土地。たとえば、亡くなった方が経営していたお店が建っている土地など | 400㎡限度 | 80% |

| 特定同族会社事業用宅地等 | 亡くなった方が経営していた会社が賃貸で利用していた土地 | 400㎡限度 | 80% |

| 貸付事業用宅地等 | 貸している駐車場やアパートの敷地など | 200㎡限度 | 50% |

3000万円の土地が600万円の評価になるということもあるわけです。

ところが、こういった特例を相続人の方たちだけで考えることは、キビシイわけです。

誰が引き継ぐかでも、利用できるかできないかが変わることがあります。

「小規模宅地等の特例」を利用できないでは、支払う相続税の負担も変わってしまいます。

・相続税の申告期限まで土地を売らない

・どの土地で利用すると、相続税が下がるのか?

・2次相続でも「小規模宅地等の特例」を受けられるか?

といったことは、お伝えするようにしています。

分け方を決めるわけではなく、影響をお伝えするということです。

特例を利用できるとは知らなかった…とはならないように。

お母さんがぜんぶ相続する?

親子が相続人になる場合に、「お母さんがぜんぶ相続すればいいじゃない?」と耳にすることがあります。

もめないように母を優先する姿勢は素晴らしいのですが、母の相続までわかったうえでの判断かどうか?を確認するようにしています。

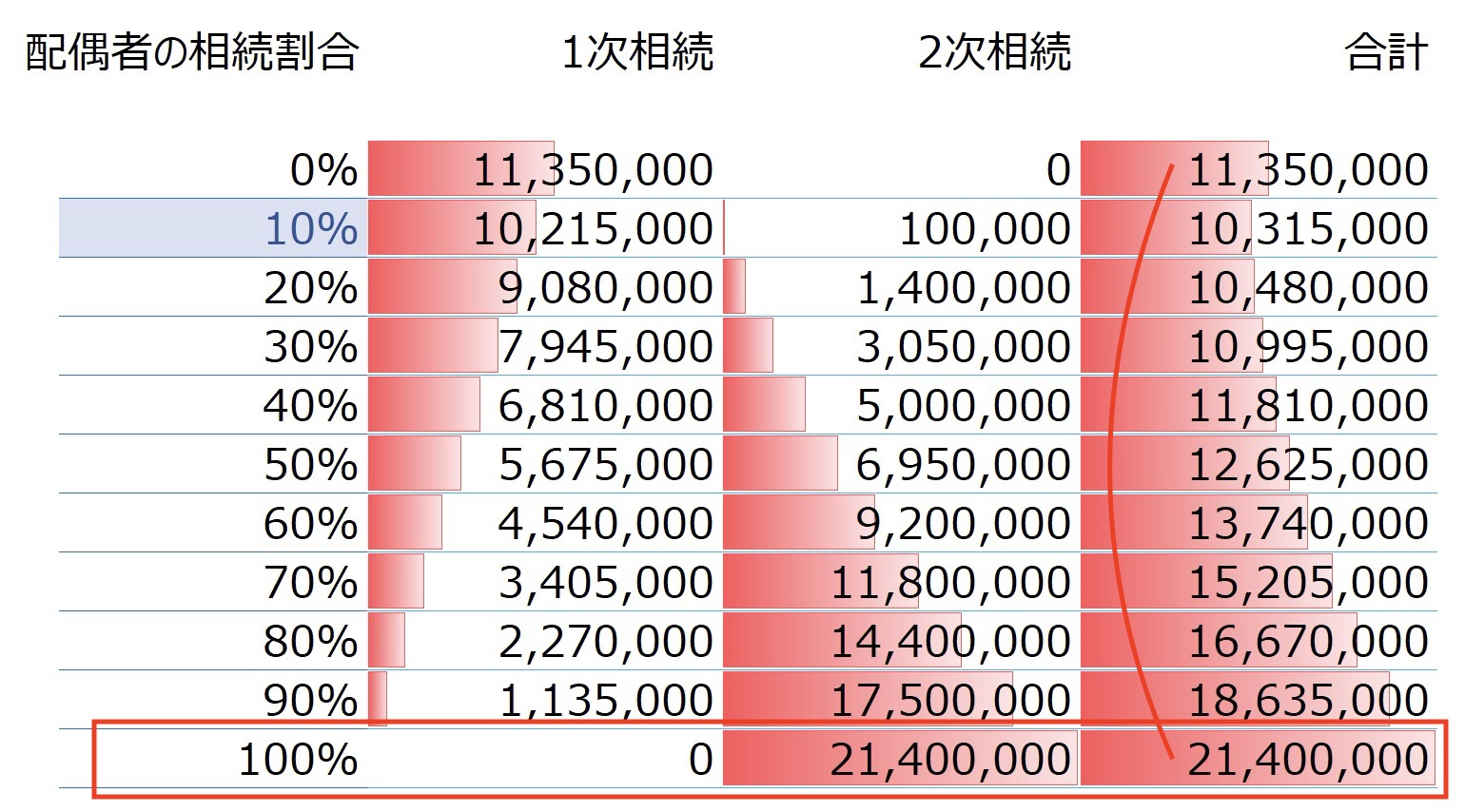

具体的には、父(母)の相続だけでなく、その次の母(父)の2次相続までの相続税の負担を考えているかどうか?

2次相続では、配偶者の税額軽減がなく、相続人も1人減ります。

基礎控除も減ります。

そのうえで、1次相続で母(父)が相続した財産+母(父)が持っていた財産が、2次相続での相続財産になります。

1次相続で母(父)がすべて相続するか?しないか?で税負担が倍ちかく変わることもあるのです。

それをわかったうえで「お母さんがぜんぶ相続すればいい」と、考えているかどうかです。

この点を可能性としてお伝えするようにしています。

「ぜんぶお母さんが相続すればいい」のその後。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

お伝えして「じゃあ、ちょっと考えないと」となる可能性もありますが、気持ちは確かにうつくしいのですが、現実問題として先も考えておく必要もあるわけです。

不動産の共有はやめておけ

不動産は分けにくい財産。

公平さを優先して、不動産を共有しようという動きもあります。

ただ、これはおすすめしていません。

共有するということは、不動産を売るときの契約も共有するすべての方がサインすることになります。

共有した土地を売ろうとした場合、共有する相続人の1人でも反対したら、その土地を売ることはできなくなります。

さらに共有する相続人が亡くなったら、その権利は亡くなった方の家族が相続します。

兄弟ならともかく、世代が下に移ったときに、やりとりをできるかどうか?親戚付き合いを考えると、下に行くほどあわなくなるのではないでしょうか?

不動産の共有はやめておけ。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

例外もあります。

たとえば、すぐに土地を売ることが決まっている場合にあえて共有しておき、不動産を売る、空き家の売却特例を受けるといったこともあります。手放すことが決まっているような場合には、あえて共有するという選択肢もあるでしょう。

売るタイミングが遅いと、特例を利用できなくなるケースもあるので、不動産を相続後にどうする予定なのか?特例をうける場合には、どうすればいいのか?の条件などをお伝えしています。

ということで、税理士が財産をどう分けるか?を決めるわけではない、でも、あとで「こんなはずでは…」とならないように相談したほうがいい場面もあると知っておいていただければ。

【編集後記】

昨日はオフ。

3人でIKEAに行って、長男(10)の部屋の椅子と棚を購入。

帰りに実家によって、母と妻と3人で買い物。

長男(10)はおじいちゃんとお留守番。

戻ったら2人でWiiをやっていました。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

IKEA サルサドッグ