「クラウド会計がいいっていうから、始めてみたけどちっともわかんない」という声を耳にすることがあります。

クラウド会計を使っても、ポイントを押さえていないとうまくいきません。最初がカンジンだというお話です。

「クラウド会計で経理がラクになる」は半分正解で半分は間違い

クラウド会計ソフトの登場で、経理はラクになったと言えます。

銀行データを連携できるので、残高が合わないということも基本はありませんし、

(データを削除したり、対象外にしたらダメです。)

Amazonで本を買えば、買った本の情報はすでに表示されているので、入力は不要。

モバイルSuica(取り込みにひと手間かかるのは玉にきず)では、ややこしい「電車を利用したときに経費処理する」をラクにできるようになりました。

ETCなど連携が若干遅いものもありますが、取引発生日で経理処理できるようになったのは大きな変化です。

ということで、クラウド会計を使うことで確かに経理はラクになった、という声があります。

その反面。訂正はやりにくい面もありますし、「クラウド」という性質もあって反応が遅めということはありますが、それでもラクにはなっています。

ところがその一方で、こんな声もあります。

- 「クラウド会計を使ってみたけど、ちっとも上手く行かない」

- 「クラウド会計を使い始めたけど、よくわからない」

上手く行かない理由。

いろいろあるのでしょうが、「最初の設定が上手くいっていない」ってことが多いです。

クラウド会計を利用しても、正しい経理ができるようになるかどうかは、また別のはなしということです。

クラウド会計を使うならこれだけは知っておきたい5つのこと

クラウド会計を使うには、最低限知っておきたいこと、やっておきたいことがあります。

初期設定ができていない、便利な機能があるのに知らないなど。最初が肝心です。

ここでは、そのうちの5つを順に見ていきます。

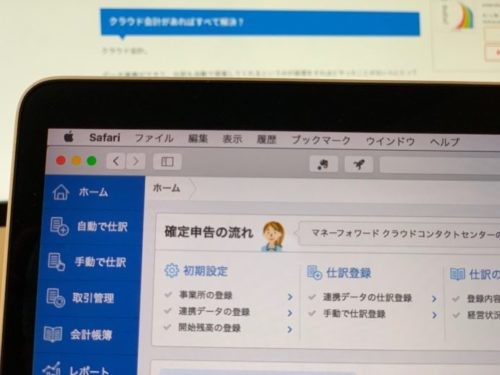

以下、マネーフォワードクラウドの画面で説明します。

<その1>クラウドへの抵抗感をなくす

クラウド会計ソフトでは、すでにあるネットバンクやクレジットカードのデータを利用します。

これについて、

- 「セキュリティ大丈夫なの?」

- 「クレジットカードや電子マネーだといっぱい使っちゃう気がする」

というのを耳にすることがあります。

この点、ネットバンクを使っているなら、セキュリティのことについては、同じはずですし、本当にしごとに必要なものなら、現金でも電子マネーでも買うはず。

でも、なぜかこの抵抗感が高い壁になっているというのはよくある話です。

まずは、これを変えないとクラウド会計を使うのは、むずかしいでしょう。

<その2>データ連携すると決めたらトコトンやる

クラウド会計を使っているものの、いざ見るとデータ連携しているのは預金だけで、クレジットカードや請求書ソフトなど各種サービスとの連携がまったくされていないということがあります。

ときには、複数の預金口座があっても1行しかデータ連携されていないなんてことも。

クラウド会計を利用するいちばんのメリットは、すでにあるデータを利用して経理をラクにすることです。

中途半端な連携だと、入力がどうしても増えてしまい、その効果も半減します。

今の取引でデータ化できるものが他にないかをよく探してみましょう。

もし、データ化する術がないなら、そのサービスの利用そのものを見直しした方がいいのかもしれません。

連携はできないけど、データ化することができるというなら、インポートという方法もあります。少々難易度は高くなりますが、やる価値はあります。

<その3>設定を正しく

設定が間違っていては、いくらデータ連携が正しくても機能しません。

自分が使いたい科目とクラウド会計で自動設定される科目が違っていて、片方は残高が残っていて、片方はマイナス残高になっているというのもよくあります。

その場合、データ連携→登録済一覧から「科目の設定」を確認しましょう。

<その4>現金はできるだけ使わない

クラウド会計を使っていても、現金取引については、データが他のサービスで生成されているわけではないので、データ連携は難しいです。

現金で払うところ、電子マネーを使えばデータ連携ができます。(QUICPayなど)

これでかなり現金取引は減るはずです。

それでも、

- 私の好きなラーメン屋は現金商売

- セミナーなどの懇親会があれば、割り勘するからやっぱり現金精算

- 駐車場も電子マネーが使えるところも増えてきたものの、現金精算もまだある

というものもあるので、現金取引がゼロになるかといえばなかなか難しいでしょう。

データ連携できない場合には、ソフトに直接入力することになりますが、Excelに入力しておいてインポートするのもおすすめです。

<その5>連携できない仕訳は「仕訳辞書」を使う

クラウド会計を使っていても、連携できない仕訳もあります。

例えば、月次決算のために減価償却費を計上するといったもの。

年間の減価償却費は固定資産台帳から仕訳計上することができますが、月次決算に使うための月ごと減価償却費は自動仕訳ができません。

こういった仕訳を入力するのには、「仕訳辞書」に登録しておきましょう。(個人的には、Excelインポート、おすすめですが、難易度がちと高いので。)

そうすれば、入力の負担は減るはずです。

毎日10分経理のすすめ

クラウド会計を使えるようになったなら、毎日経理をするということをやってみましょう。

「毎日やる必要があるの?」と思うかもしれません。

毎日経理することで、

- 数字を毎日確認して、これからの行動のきっかけにできる

- チェックしてミスがあればすぐにつぶせる(判断ミスの可能性が低くなる)

- 毎日やることで処理を分散でき、結果として確定申告間際にあわてなくてもすむ

- 「経理する」を習慣にできる

- 税理士事務所に記帳代行を頼まなくてもよくなる

といったメリットもあります。

日々データが連携されるので、毎日する処理は少しずつとなります。

ちなみに私の場合は、毎朝、経理をする時間は、5〜10分程度。

ひとりしごとなら、ボリュームが大きくなることは、それほどありません。

「しくみ」がキチンとできていれば、あとは慣れるだけ。(経理処理も、マインドも)

大変なのは、慣れるまでの一時的な期間です。

早く慣れるためにも、毎日10分程度の経理をやってみてはどうでしょうか。

【編集後記】

昨日はオフ。午後はひとりだったのでカフェに行き、本を読んだりブログを書いたり。(やっぱり日曜は人多めです…)夜、でっかい恵方巻きを食べたあとに豆まきを。てっきりオニをやるのかなーと思っていたのですが、長男(3)が「オニやりたい」とまさかの展開。久しぶりにオニ役を回避したのでした。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

イオン 恵方巻き

相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

サービスメニュー

- 5/30@名古屋『法人メインの税理士のための同族株式入門セミナー 』

- セミナー開催リクエストフォーム

- 相続税申告・贈与税申告

- 個別コンサルティング

- スポット相談

- メールコンサルティング

- 顧問契約(法人)

- 顧問契約(フリーランス・個人)